|

真和志から寒水川(すんがー)の御殿・殿内跡と、観音堂までの散策路 |

|

|

高級神女真壁殿内跡 |

|

真壁(マカン)殿内は尚真王代に神女組織が制定され、最高位の聞得大君(国王の姉妹)につぐ3人の大阿母志良礼(ウフアムシタリ)の1人 |

|

|

中山門跡前の紅型琉染店 |

|

中山門は那覇から首里への第一坊門で、守礼門に対し下の綾門と呼ばれ、沖縄戦で消失したが再現されなかった。守礼門は1969年に復元され中山門とまったく同一同型という

中山門と守礼門の左に大美御殿があり、王府の礼式殿で普段は女官の休養/冠婚葬祭/産所として使われた

ペーリーの来沖時に首里城への登城を阻止するため、国王摂政の御殿と偽り歓迎式典/宴席に使われ、現在は県立首里高校の敷地になっている(図では中城御殿) |

|

|

|

左は那覇 右は守礼門 |

|

|

首里高校前玉陵横の坂道 |

|

|

アカマルソウ通りの陶房 |

|

|

豊見城殿内 末裔が健在? |

|

|

伊野波殿内跡は空き地 |

|

|

寒水川桶川(スンガワヒジャー) 古地図にもある名水 |

|

|

|

首里八景観音堂は東シナ海を一望でき、航海安全を祈願する場である |

|

|

真嘉比から桃原の松山御殿と敷地内の佐司笠桶川までの散策路 |

|

真嘉比川のハベル(蝶)橋

袂に儀保ガー跡と紙漉所碑 |

|

ハベル橋の上流に三司官橋

手前左が玉城朝薫の生家跡 |

|

|

三司官橋の左に加良ガー |

|

|

組踊の創始者朝薫が産湯を |

|

桃原の松山御殿北東角

北側はマンションやレストラン |

|

|

屋敷門に「尚」の表札、尚泰王4男松川王子の順男爵邸 |

|

|

3千坪の王子御殿屋敷 |

|

蔦の生い茂る生垣内御願所

尚氏当代の厚氏が建立した |

松山御殿は琉球最後の国王である尚泰王の四男、松山王子尚順の屋敷で、 「御殿(うどぅん)」とは王族クラスの家柄を表す。

尚順は廃藩置県後に一族とも上京し、 男爵として貴族院議員のかたわら帰郷し、兄弟/友人らとともに様々な事業を立ち上げた

大正13年に広大な屋敷内に「桃原(とうばる)農園」を設置し、 温暖な気候を活用した熱帯観葉植物などの栽培をはじめた。

御殿の屋敷や農園は沖縄戦で消失したが、戦後に農園/庭園部を首里トロピカルガーデンとして一般に開放した。

現在は敷地の一部にレストランを開設し、庭園を味わいながら食事ができる |

|

敷地内に佐司笠桶川がある

一般開放だが正門からは拒絶、裏手に専用の門がある |

|

鬱蒼たる林の奥に自然湧水の泉井戸がある 琉球石灰岩で囲まれた大きな桶川。

地形的には首里城の瑞泉門から辨財天池・龍潭池からの伏流水ではないかと思われる。過去のどんな旱魃にも涸れることなく、桃原地域住民の貴重な飲料源泉だった

|

|

|

第二尚氏3代 尚真王の長女「指司笠按司加那志」が、フクギの大木にいつも鷺が止まるのを不思議に思い、掘り当てたという由来があり、別名「鷺泉(ろせん)」は尚順の雅号でもある |

|

|

宿道(地方への放射道)である 安谷川坂(びら)道から首里城へ |

|

|

広い儀保大通りから安谷川坂への細道に入ると雰囲気が一変 |

|

|

真嘉比川にかかる下橋、川幅は狭いが結構な渓谷で深い |

|

|

琉球石灰岩の首里城から伏流水で湧出するイチャガァ(井戸) |

|

|

ここはどうやら玉那覇王子か按司(王族)の御殿/殿内跡か? |

|

|

玉那覇味噌醤油所は旧士族が起業した事業かも? |

|

|

安谷川御願はマンションと保育園の隙間にひっそりと |

|

|

中城御殿(右の石垣)をへて龍潭通りへ出た |

|

|

中城御殿(後継王子邸)の正門跡、現在発掘復元工事中 |

|

|

中城御殿の真ん前に龍潭池を隔てて首里城が望める |

|

|

龍潭池西の城西小学校と池の間に遊歩道がある |

|

|

龍潭池沿いの遊歩道をいくと、弁天池の通水孔につきあたる |

|

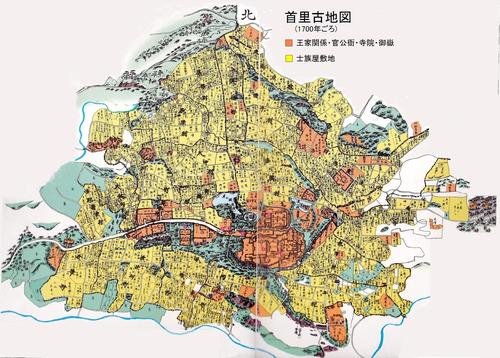

首里城を中心としてその城下町を数度にわたって歩いたが、王国時代の面影が色濃く残っている場所と、そうでもないところがある事に気がついた。

首里城下街は第二尚氏三代目の真王が、三山統一後もいまだに地方に割拠する豪族を、首里城下に移住させたことで成立した。

首里城は那覇港を見晴らせる高台に築城されたが、高台の南面は安里川の渓谷に向かって急坂で落ち込んでいる。

一方の東・北・西側はなだらかな傾斜で、士族を住まわせるに適し城下町が形成された。古地図を見ると屋敷が蝟集している。

しかし、住みやすいなだらかな傾斜地の屋敷町は、近世以降に急速に商業地化し、今ではかっての士族屋敷町の面影が、ほとんど残っていないように見える。

かえって傾斜がきつく市街地に適さなかった、南面の金城町あたりのほうが、商業化の波に取り残され、いにしえの首里城下町の面影を残している。 |

|

|

宿道のもう一つ。北山への軍事用道路は2本あるが、中山当初のグスクがあった浦添手前で合流している |

|

当蔵坂に入ってすぐ和菓子店

手前左が宜野湾保生邸跡 |

|

真嘉比川にかかる上橋

覗きこむと結構深い谷川だ |

|

坂の途中から振り返ってみた

赤瓦屋根が残っている |

|

|

|

龍潭通りを越したら芸大前通り、左の門と塀が気になる |

|

|

琉球茶房「あしびうなあ」、知る人ぞ知るというが知らなかった |

|

|

首里城祭に合わせた芸大祭、陶芸科の作品はなかナカ |

|

|

芸大の隣に円覚寺跡(世界遺産)、正面に首里城が見える |

|

|

円覚寺前に龍潭池の源泉、弁天池にはお堂が復元されている |

|

弁天池を右手にいくと

久慶門が見えてきた |

|

久慶門を過ぎると歓会門

守礼門がその先に見えてくる |

| |

かっての王朝士族が住んだ城下町は、今はかなり一般市民住宅や商店に姿を変え、ほとんど過去の面影は伺えないが、各所に残る御殿(うどぅん)や殿内(どぅんち)から、

そこはかとなく昔の街並を推し量ることができる。

首里城下町は士族の街であった.。城下には王族・士族の御殿や、高級士族の殿内が集中し、その隙間を埋めるように中・下級士族の屋敷が立ち並んでいた。

それらの屋敷跡を探訪すると、かっての首里城下を彷彿とさせてくれた。

沖縄戦で焼土と化した首里でではあるが、戦後に旧屋敷地に戻り復興した家屋もあり、逆にいまなお更地で残されている土地もある。

王城に関わる建造物は首里城をはじめ復元が進みつつあるが、多くの御殿や殿内は学校などの公共建造物に飲み込まれている。

戦禍と復興の所為であるがさらなる、景観保存の動きに期待したいものだ。 |

|

|

首里城南斜面の真珠道の金城石畳道から赤マルソウ通りに出て赤田経由で首里駅までを散策した |

|

|

ここから真珠道の金城町石畳坂がはじまる。沿道に脇道のすーじぐゎー(裏小道)が網の目のようにあり、もっともいにしえの首里らしい面影を残している。 |

|

|

|

|

|

石畳道脇の大アカギの御嶽 |

|

|

石畳道をすこく下ると

村屋(集会場)がある |

|

|

村屋隣りに大桶川(ヒジャー)

その横典型的な士族邸 |

|

|

石畳を戻ると赤マルソウ通り

城壁南側合流点に崎山桶川 |

|

|

|

継世(赤田)門は城南側に唯一ある門で、国王が崩御した後に世子の中城王子が、世襲のために入門するためで、普段はひっそりと開かずの門 |

|

|

赤田は泡盛の醸造元が多く

瑞泉酒造は沖縄一の銘酒 |

|