|

|

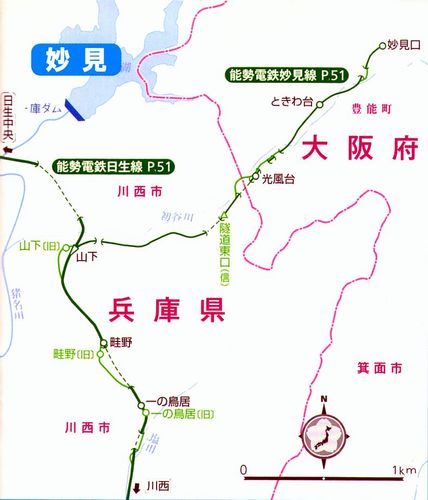

本コンテンツは2010/3/31〜、ブログに数回掲載した「能勢電沿線雑記帳」ほか、関連文章を取りまとめ統合化しWebコンテンツ化した。 |

兵庫県川西市の阪急電鉄宝塚線「川西能勢口駅」を始点とする、能勢電鉄は100年前に敷設された、能勢妙見宮への参詣登山電車が起源だった。

戦前は沿線の「平野温泉」から湧出する、炭酸泉を原料とする「平野水(三矢サイダー)」を、JR福知山線の「川西池田駅」まで輸送していた。

その「池田線」は戦後撤去され、単線の廃線敷きは細い道路として残されてい、いつも通っていた懐かしの廃線道である。

その後、JR駅が東へ、阪急/能勢電駅は西へ移転し、お互いに陸橋で結ばれている。

| 能勢電鉄駅名/駅間距離/改廃暦 |

| 駅名(廃止駅) |

距離(km) |

駅間(m) |

開設年 |

改廃年 |

改廃区分 |

| 妙見口 |

12.2 |

1,000 |

T12:1923 |

S40:1965 |

駅名変更 |

| ときわ台 |

11.2 |

900 |

S43:1968 |

|

|

| 光風台 |

10.3 |

200 |

S53:1978 |

|

|

| (遂道信号所) |

10.1 |

1.500 |

T12:1923 |

S52:1977 |

信号所廃止 |

| 笹部 |

8.6 |

400 |

T12:1923 |

|

|

| 山下 |

8.2 |

1,100 |

T06:1917 |

S51:1976 |

路線短縮100m移設 |

| 畦野 |

7.1 |

700 |

T12:1923 |

S49:1974 |

100m移設 |

| 一の鳥居 |

6.4 |

300 |

T02:1913 |

S48:1973 |

100m移設 |

| (塩川信号所) |

6.1 |

900 |

S30:1955 |

S40:1965 |

信号所廃止 |

| 平野 |

5.2 |

1,000 |

T02:1913 |

S41:1966 |

100m移設 |

| 多田 |

4.2 |

700 |

T02:1913 |

S27:1952 |

100m移設 |

| 鼓滝 |

3.5 |

300 |

T02:1913 |

S44:1969 |

路線短縮200m移設 |

| (矢問) |

3.2 |

500 |

T05:1916 |

S28:1953 |

駅廃止 |

| 鴬の森 |

2.7 |

600 |

S28:1953 |

|

|

| 滝山 |

2.1 |

900 |

T02:1913 |

|

|

| 絹延橋 |

1.2 |

1,200 |

T02:1913 |

|

|

| 川西能勢口 |

0.0 |

0 |

T02:1913 |

S40:1965 |

阪急線相互乗入

100m東へ移設 |

| (川西国鉄前) |

0.6 |

600 |

T06:1917 |

S41:1966 |

路線廃線 |

駅順は地理上から始終点を逆にした。妙見口北方にケーブル線があるが取り上げす

また、S53:1978に山下〜日生中央(1駅2.6km)分岐開通したが、こちらも取り上げず |

|

旧国鉄駅への池田線は昭和55年に、国鉄川西池田が阪急の川西能勢口との、連絡至便のため上り(東)へ移設され、同時に廃止されてしまった |

昭和30年頃の能勢口駅、ホーム建屋が阪急線のホームにつながり、簡単な改札口経由で、梅田行きの上り電車に乗り換えができた |

川西能勢口から1駅目が「絹延橋駅」(T2/1913)で、すぐ東側の兵庫県と大阪府の府県境を流れる、猪名川にかかる橋の名前から名づけられた。

かって応神天皇3年に呉(中国)の工女達がこの地に到来し、機織りや多色染めをはじめたそうである。 |

2番目の駅は「滝山駅」(T2/1913)で、地名どおり西の中山連山の東裾の高台を、滝を連ねて小川が流れ下り、駅のすぐ東の猪名川に合流していたようだ。

駅の南西に「丸の内」という地名があり、勝福寺古墳もあることから、昔は当市の中心地だったのかも知れない。 |

3番目の駅が「鶯の森駅」(S28/1953)といういい名前の駅だ。名のとおりかって鶯が飛び交う森があり、その裾の猪名川の清流は遊泳場として、貸しボートが浮かんでいたを記憶している。

しかし伊勢湾台風(S59/1959)の増水で壊滅した。 |

駅のすぐ北側に猪名川の西岸に張り出した岩場に、雑木が茂り赤い小さな鳥居と壊れかけた祠がある。これが銭取り岩で、かってこの上流にあった滝口で通行が困難であった。

唯一の岩道が西岸にあり、ここを通行する旅人から通行銭を取ったという。 |

銭撮り岩横から線路は最初のトンネルにはいる。上下線の2本に分かれた短いトンネルだ。トンネルを抜けた左側の急峻な崖に小さな渓筋がある。 すぐ行き止まりとなる岩間に古びた祠があり、その奥の断崖をチョロチョロと流れ落ちる小滝があるという。これが今は無い鼓の滝の名残りかも? |

トンネルを抜けると電車はすぐに猪名川に架かる鉄橋を渡る。ストリートビューでは赤い橋だが、現在は緑に塗り替えられている。

鉄橋を渡ると国道下が次のトンネルに入口で、大きな岩場を刳り貫いた先が「鼓滝駅」だ。この岩場はかって対岸に繋がってい、ここに鼓の滝があったという。 |

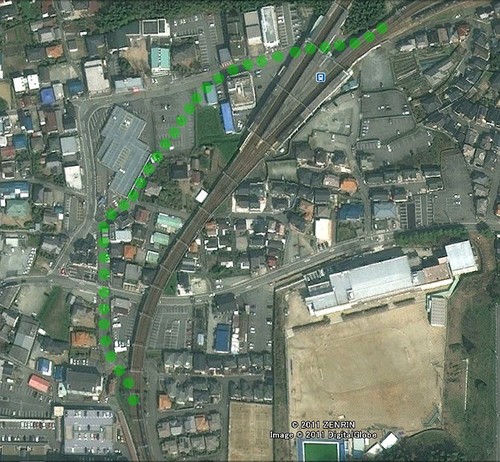

直線化されるまでは鶯の森駅から猪名川沿いに、単線の旧線が曲がりくねって設置されていた。その廃線敷をグーグルアース上で辿ってみた。

旧「矢問駅」は大正5(1916)年に設置されたが、昭和28(1953)年の「鶯の森駅」開設で廃止された。旧鼓滝駅まで鉄橋経由でわずか100mだったらしい。

4番目の駅が「鼓滝駅」(T2/1913)で、次の駅である「多田駅」とが多田盆地の南北に位置している。かってこの盆地は広大な湖であったという。

南端の括れから「鼓の滝」が轟然と流れ落ちていたらしい。

|

この巨大な岩場の上に見晴台があり、敵が南から攻めてきたら狼煙を上げたらしい。 猪名川に架かる鉄橋と両側のトンネルは、昭和44(1969)年に輸送力の増強による複線化で、直線化された。

それまでは手前の鶯の森からは単線であった。その単線は猪名川の西岸の崖をくねくねと縫い、やがてほとんど直角に右折し旧鉄橋を渡っていた。 今でも橋脚の残骸が残されてい、鉄橋の手前に旧「矢問駅」があったらしいが、見上げると首が痛くなるような急峻な崖であり、とても駅があったとは想像しがたい。

およそ800年ほどの昔、源の満仲が神のお告げとかで、「矢を射、止どまる地に住むべし」とかで、(大阪の住吉神社から?)矢を射て山野を掻き分け多田に辿り着いたという。

矢の行方を地下人に問うた地が「矢問」という。満仲が射た矢は大きな湖に潜む巨大なニ頭の大オロチに当たり、死にもがき苦しむ大蛇は湖の滝口を壊し流れ落ちたという。

壊れた滝から湖水が流出し干上がり、現在の多田盆地ができたらしい。ニ頭の紅白のオロチの一頭が下流で死に絶え、これを祀った「小戸神社」が絹延橋の南東に在る。

別の伝承では紅白のオロチでなく、九つの頭を持った大蛇だったともいい、これを祀った小さな祠が鼓滝駅の東側に在る。

滝が壊れて湖水が干上がる前の今から千年も前に、西行法師が野山を掻き分けて苦行を行っていた。

当地を訪れた西行は轟然と流れ落ちる鼓の滝を見、「音に聞く 鼓の滝をうちみれば かわべに咲く 白百合の花」と詠い、その歌碑が鼓滝駅の西側の公園に建立されている。

満仲が射た矢が止どまった地が「多田」であり、満仲はこの地に居を構えたのが今日の「多田神社」である。

多田は即ち三大源氏の筆頭「清和源氏・多田源氏」発祥の地であり、多田神社には満仲、頼光や義家、義仲などが祀られてい、後の足利氏や徳川氏も源氏霊廟と崇め、

歴代将軍の遺骨を分骨し合祀している。毎年春の桜の季節に「源氏祭」が催うされ、歴代の源氏武将や巴御前、静御前らが武者行列を繰り広げる。

行列は多田神社から能勢妙見参道の要衝、多田停車場を経て鼓滝に至る桜並木を縫って進む。

鼓滝駅は大正2(1913)年の能勢電気軌道開通と同時に設置されたのだが、現在の駅は昭和44(1969)年の直線化により、旧駅の北東(数10m)に新設された。

それまで手前の「鶯の森駅」までが複線で、鼓滝駅は単線片側ホームであり、5人も座れない小さな堀建小屋がホームの中央に在った。

|

多田駅前に多田神社への道標があり、往時の妙見宮参道途次の標識であったのだろう。この道標から西へ数100mまでを多田停車場線という。

毎年春の多田源氏祭りは、駅前や近隣の桜並木を練り歩く。

|

多太(たぶと)神社は元祖の多田神社、近隣4地区の神輿や地車がこの道標前に集結する、多太神社の秋祭りは勇壮である。

多太神社の秋祭り宮入りは、この鳥居から大御輿が担ぎ上げられる。地車は左手の女坂を引っ張り上げる。 |

多田の地に居を定めた、源氏の祖「源 満仲」は清和天皇の曾孫であることから、「清和源氏」と称されているが、後に鎌倉幕府を開いた「頼朝」は勿論のこと、

源氏を名乗る武将のすべては満仲の子孫であり、多田は後の源氏と武士団の発祥の地であるとされている。当地には今も「御家人」の子孫が数多く存在する。 |

多田神社は鳥居をくぐり、猪名川に架かる御社橋(赤橋)を渡り、石段を上りさらい奥まった本殿に達する。 この多田の地で「源氏まつり」が毎年春に開かれる。 |

多太神社の鳥居から東の線路に戻って下り方向に少し行くと、能勢電の平野車庫がある。平野駅の下り側踏切から見ると、その彼方に電車が2両見える。 |

寛政年代(1900年代)の「摂津名所絵図」に描かれた、「平野湯」には背景の沙(舎)羅林山麓を流れる、塩川の東岸に「薬師堂」があった。

薬師堂の右やや下手に、「湯口」と「湯塔(とう)」の文字がある。 薬師堂の麓、塩川沿いに、数軒の温泉宿らしき建物が見受けられる

かっては「平野湯」として賑わい、20余軒の温泉旅館があったという。薬師堂はその後、温泉街の西側に移築されたのか? |

温泉神社は「温泉薬師堂」として現存している |

かっての「湯口」がら噴出する炭酸水は、明治に入り「平野水」として炭酸シャンペン水の名称で、工場が建てられ全国に出荷された。

後の三ツ矢サイダーであり、三ツ矢は源満仲の故事から命名された。今も源泉のポンプ小屋と、三ツ矢工場への配管が残っている。 |

手前の小橋左奥に源泉、橋左手前がポンプ小屋と思われる |

三ツ矢サイダーの蒸留塔は、現在も遺跡?として残されている |

|

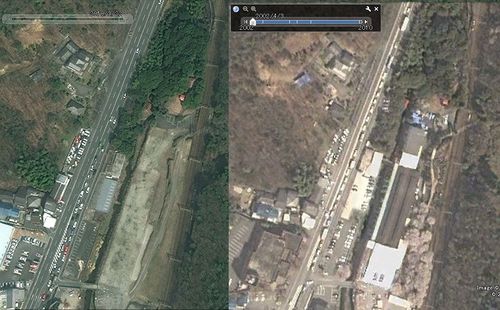

Google Earth V.6は、過去の写真も見られるようになっている。

←の左が2010/3で、右が2002/4、左右に並べてみるのも興味深々。02年では三ツ矢工場跡に入居した、ホームセンターが残っている。

工場北側の小さな四角い赤い建物が蒸留塔、その左手に赤黒い屋根が見える。これが昔の湯口、源泉から炭酸水をくみ上げる、ポンプ小屋が今も残されている。

写真左下に温泉薬師堂が、国道から1本裏道にひっそりと現存している。

能勢電はかって鴬の森から単線で、三ツ矢工場あたりに信号所があった。それは上下線の離合のためと、三ツ矢工場への引込線のためと思われる。2002年の写真右下の満開の桜あたりから、

工場へ引込み線があった?

線路敷きの土手跡が、道路になったようで、工場建屋横まで伸びている。本線との分岐点あたりに、塩川信号所(1955年設置)があったと思われるが、

信号所は工場閉鎖と複線化に伴い、1965年に廃止された。 |

|

|

|

平野水の三ツ矢サイダー跡を過ぎると、鉄橋とトンネルがある。能勢電創業時は山の右側に線路があり、旧一の鳥居駅に着く。一の鳥居は能勢街道、妙見宮参詣の始点にあったとされる。 |

大正2年に開通した能勢電は、当初は一の鳥居までであった。現在は次の畦野まで直線化工事により、100m下り側に位置する。駅のまん前に赤い欄干のお城があり、大阪青山短大の博物館だ。 |

|

|

妙見参拝道は一の鳥居をくぐり、稜線に分け入っていたようだ。鳥居は阪神大震災で倒壊し、近くのゴルフ場に移築再現された。

大正6年に線路は現国道沿いに延伸され、山下まで開通した。 |

|

大正12年に妙見口まで延伸され、山下の手前に畦野駅が新設された。畦野と山下の間に頼光寺があり、あじさい寺として梅雨時に賑わう。

(源)頼光は清和/多田源氏の始祖である満仲の長子にあたる。 |

頼光没後に母親の満仲夫人が、第四子の幼名美女丸に建立させた。満仲の四世頼仲が塩川姓を名乗り、その末裔が山下に城を築城した。

塩川の現末裔は大阪青山学園長で、博物館の城は山下城の再現か? |

大型団地下のトンネル出口の、畦野駅(団地駅なので取上げず)を出ると、線路はまもなく高架になり、妙見線と日生線の分岐点の山下駅に滑りこむ。

左直線方向が日生線、右カーブ方向が妙見線。 |

山下駅から逆方向の上り線、左手前が妙見線、右手前が日生線。真ん中のクロスポイントが複雑な形をしている。分岐線相互に電車を振り分けるためであろう。 |

山下城の城下町として栄えた町に、川西市の郷土館がある。城山の麓に豊臣財宝で知られる、多田銀山最後の精錬所があった。

この平安精錬所は昭和の始めまで、銅の精錬をしていたという。 |

精錬所の平安邸が現在の郷土館で、敷地内には精錬所跡がある。地内には郷土館のほか、川西市出身の画家の記念館もある。

絵画展示場ミューゼレスポアール背後の山に、かっての山下城があった。 |

|

|

|

能勢電鉄は大正2(1913)年に、旧能勢口(現川西能勢口)から、旧一の鳥居まで開通し、当初の途中駅として絹延橋-滝山-鼓滝-多田-平野が設置された。

4年後のT6年には一の鳥居から山下と、能勢口から旧国鉄の旧池田(S26に現川西池田)まで延伸されたが、山下延伸は前記の平安銅精錬製品を運ぶためであろう。

また、国鉄池田までの延伸は、銅製品と平野水を国鉄経由で、全国各地に送り込むためで、線路は乗客用の旧池田駅前ホーム、さらに貨物線路が国鉄引込み線まで伸びていた。

T12年には山下から旧笹部信号所(現笹部)を経て、旧妙見(現妙見口)まで延伸され、一の鳥居と山下間に畦野を設置、現妙見線が全開通した(山下からの日生線はここでは無視)。

かって能勢電鉄は経営が安定せず、苦戦を強いられていた。念願の国鉄前延伸接続と、山下延伸により貨物の輸送が増え、経営が安定したものの、平野水/精錬所の撤退で再び苦境に陥った。

戦後のベッドタウン化で旅客が増え、増発対策が浮上した。車両の増結と速度の向上のため、急カーブをなくし直線化を図ることになった。

そのため、それまでなかった、トンネルが登場した。トンネルなどによる直線化により、旧線路敷きは廃線とされ、多くは道路として現存しており、

航空写真で廃線跡を辿れる場所を、Google Earthの写真に廃線後を、ペイントでマークしてみた。 |

一の鳥居〜畦野、国道沿いから住宅地をトンネルで直線化 |

山下、右(東)に分岐するのが妙見線、左方向が日生線 |

|

妙見線下り電車が発車、右の待避線に1編成が停車中。さぁ、向う先に緑の山が望まれ、いよいよ待望の渓谷線に。まだ複線であるが、このホンの向こうで単線となる。

山下から終点の妙見口までは、ちょうど4kmの支線となる。大正12年に開通したが、当時は中間駅もトンネルもなかった。

|

妙見線は信号所手前から単線、現在の笹部駅下り側の擁護壁トンネル内で、複線から単線に切り替わっている。単線になってトンネルを抜けたところが、今の笹部駅だ。 |

駅のほうから上り側を見たのが、上の写真でトンネルの先、左カーブのすぐ先に山下駅があり、その間はわずか400mしかない。

さぁ、このあたりから妙見線は、緑豊かな初谷渓谷を縫っていく。 |

|

|

信号所から妙見口まで3.6km、沿線の住宅地開発により、昭和43にときわ台駅を設置、同53に光風台駅が設置された。

同時に渓谷沿いの曲がりくねった路線を、トンネルで直線化し、団地住民のために輸送力の増強を図った。 |

| |

|

|

| しばらく笹部から光風台までの、渓谷沿い風景を… |

新緑の清々しい谷筋を、ゆるゆると曲がりくねり… |

|

|

| 光風台手前のトンネルで、単線が分岐し複線となっている |

これは上下線のすれ違い退避を、光風台駅でするためだ |

|

|

| 光風台駅下り側のトンネル内で、再び単線に戻っている |

トンネルを抜けしばらくで、やや谷筋が広がり始め、まもなく終点の妙見口 |

|

|

終点なのでホームの他に、保線用の引込線がある

引込線の砂利運搬トロッコを、黄色の気動車が引っ張る |

終着駅の妙見口は、小さな盆地の真ん中に駅がある

左手の彼方に妙見山が望まれる、鄙びた佇まいの終着駅だ |

|

|

| 駅前に数軒の飲食店、週末の参詣/ハイキング客で賑わう |

駅前飲食店の真裏だというのに、廃屋の古民家がある |

駅前の小料理屋は満席、予約をしてケーブル前まで散策に

小川となった初谷川沿いには、棚田と田舎風の豪邸が

徒歩20分バス5分のケーブル前、妙見宮参詣用のケーブル駅 |

|

|

駅前の小料理旅館「かめたに」で、釜飯セットと生ビールを

座卓の向こうのむっちりとした腕が、スポーツボランティアと

飲み仲間のM氏で、このシリーズは彼のリクエストであった

(追伸)ケーブル山上駅と、さらに妙見宮へのリフトとの間に

広場があり片隅に能勢電社員による、「シグナス森林鉄道」

超ナローゲージの線路だが、観光用で営業路線ではない |